- Столица Чукотки — город Анадырь: население, площадь, климат, история. Чукотский автономный округ

- Чукотский автономный округ

- Столица Чукотки

- Климат

- Животный и растительный мир

- История столицы округа

- Население

- Жизнь в Анадыре

- Достопримечательности Анадыря

- Сувениры

- Чукотский автономный округ

- Чукотка и Аляска: возможности и развитие. Часть I

- 📹 Видео

Видео:Аляска и Чукотка. США и Россия - сравнение. USA and Russia (Alaska - Chukotka)Скачать

Столица Чукотки — город Анадырь: население, площадь, климат, история. Чукотский автономный округ

Великолепные и суровые ландшафты Чукотки захватывают дух. Вечная мерзлота, холодные ветры и снежные бури, что ещё ожидать от региона, где зима длится практически круглый год? Однако и здесь живут люди. Столица Чукотки – город Анадырь. Кто населяет его? Какая история у этого города? Подробности о нём мы и раскроем.

Видео:История Чукотки за 15 минутСкачать

Чукотский автономный округ

Чукотка находится на Крайнем Севере. Она полностью занимает одноименный полуостров, а также несколько ближайших островов. В России этот округ окружён Магаданской областью, Камчатским краем и Якутией, на востоке граничит с США. Его берега омывают Тихий и Северный Ледовитый океан.

Большая часть округа находится за полярным кругом. Какое на Чукотке море, знают только его обитатели: нарвалы, финвалы, разнообразные киты и моржи. Температура местных вод редко превышает 12 градусов. Если говорить про моря Чукотки серьезно, то эти суровые земли омывает сразу три не менее суровых моря — Берингово, Чукотское и Восточно-Сибирское.

Зима здесь длится почти десять месяцев, а в течение года действует холодный субарктический климат. Бескрайние просторы с многочисленными сопками, зеркально чистыми озерами и скалистыми берегами большую часть времени покрыты снегом. Лета, как такового, в регионе не бывает, средняя температура в июле всего +5-+10 градусов. В регионе почти нет дорог и полностью отсутствуют железнодорожные пути. Главным транспортом на полуострове являются грузовики и вездеходы.

За Чукотским автономным округом числится много рекордов. На территории округа находятся крайние восточные точки России (мыс Дежнёва и остров Ратманова), а также самый северный (Певек) и самый восточный город страны (Анадырь).

В его пределах находится самое восточное постоянное поселение — Уэлен, самый северный порт страны – Певек. Скалистый мыс Наварин является наиболее ветреным местом России, а на острове Врангеля проживает наибольшая в Арктике популяция белых медведей.

Видео:Цены и зарплаты на Чукотке. Вы не поверите!Скачать

Столица Чукотки

Анадырь – крупнейший населенный пункт округа и его административный центр. Он расположен на берегу одноименного лимана Берингова моря, там, где в него впадают реки Анадырь и Казачка. Чуть западнее города находится залив Онэмен. Анадырь располагается на небольшом подъеме, его центр находится на высоте 35 метров над уровнем моря. На юго-запад от него простираются огромные участки равнинной тундры, изредка покрытой сопками.

Это один из наиболее отдалённых городов страны. Местное время расходится с московским на целых девять часов. Географически город гораздо ближе к Аляске, чем к столице России (до Нома — 700 км, до Москвы 6192 км).

Площадь Анадыря всего 20 квадратных километров. Он застроен панельными и блочными многоэтажками. Вид города немного необычен. Все его дома разноцветные и напоминают игрушечный городок. Так здесь справляются с бледностью местных пейзажей, ведь небольшое количество солнечных дней и отсутствие ярких красок вокруг может стать причиной плохого настроения и даже депрессии.

Видео:Карта РоссииСкачать

Климат

Климат Анадыря субарктический морской. Кроме того, он имеет муссонный характер. По сути, здесь существует только два сезона, и с каждой их сменой, меняются и воздушные массы. Зимой они холодные и сухие, приходят со стороны континента. Их действие смягчается близостью моря. Поэтому зимы в городе Анадыре переносятся легче, чем в других районах Чукотки.

Лето очень короткое и гораздо прохладнее, чем в остальной части региона. В это время на климат города влияют воздушные потоки с океана. Они приносят осадки, туманы и облачность, обделяя жителей солнечным светом.

Зима в Анадыре продолжается семь месяцев, около 70 дней из них наблюдаются метели. Весна практически незаметна и длится только май месяц. Осень продолжается с конца августа по конец сентября.

Средняя температура июля составляет +11 градусов, в январе она достигает -22 градусов. Очень часто дуют сильные ветры, которые могут доходить до 45 м/с. Летом они приводят к штормам и ураганам, зимой создают сильные метели и снежные бури. В 1968 году один из таких ветров носил по аэродрому вертолёт.

Видео:Чукотка – край ЗемлиСкачать

Животный и растительный мир

Природа Чукотки не такая пышная и красочная, как в тропических регионах Земли, но и совершенно бедной её назвать нельзя. Здесь произрастает больше тысячи видов мхов и лишайников, а также сотни видов деревьев и кустарников.

В округе выделяют зону арктической пустыни, лесотундру, тундру и лиственную тайгу. Город Анадырь находится в зоне тундры. Вокруг него растёт ольха, пушица, осока, кедровый стланик, рябина, кусты голубики, брусники, шиповника, шикши. Кроме того, тундра богата грибами. Большой слой вечной мерзлоты не позволяет растениям углублять свои корни. В результате, деревья Чукотки невысокие, многие выглядят как кустарники.

В округе обитают зайцы, снежные бараны, чёрные белки, бурундуки, норки и хищные млекопитающие, например, лисица, волк, росомаха, белый медведь, соболь. В регион прилетает больше двухсот видов птиц. Воды Берингова моря полны рыбой и морскими млекопитающими. В Анадырском лимане местные ловят корюшку, щуку, нельму, лососевых, а туристы наблюдают за тюленями и китами-белухами.

Видео:Самый далёкий регион / Чукотка / на край Земли на собаках / Как Люди живутСкачать

История столицы округа

История Анадыря, как города, связана с освоением русскими северных земель. Чукотка была открыта благодаря Семёну Дежнёву в 1648 году. Тогда регион прозвали Заколымье. В 1660 году на месте первого зимовья был основан Анадырский острог, который располагался в 10 километрах от села Марково.

В 1889 году исследователь и врач Леонид Гриневецкий основал в Анадырской округе пост Ново-Мариинск, разместив его на берегу лимана. Тогда на этих землях размещались поселения чукчей. Место было очень удобным –коса состояла из щебня, а не болотистой тундры и представляла собой небольшую возвышенность.

Постепенно пост начал разрастаться в посёлок, который впоследствии стал столицей Чукотки. Его переименовали в Анадырь в 1924 году. В это время здесь проживало около 200 человек, работала библиотека и медпункт. Уже через десять лет началось индустриальное освоение Чукотки, а Анадырь стал центром округа. Его население увеличилось до тысячи человек.

В посёлке появилась первая школа, педагогическое училище. В военное время здесь строили запасные аэродромы, и началось производство пищевого олова. После Второй Мировой поселение продолжило расширяться: был создан морской порт, построена плотина на реке Казачке, возник первый водопровод. В 1965 году Анадырь получил статус города.

Видео:Побег в США на рыбацкой лодке. История двух жителей чукотского поселка | ПРИЗНАКИ ЖИЗНИСкачать

Население

Жителей города называют анадырцами. По количеству населения Анадырь является крупнейшим городом Чукотки. В нём проживает около 15 000 человек. В основном это русские, есть также украинцы, белорусы и татары.

Коренное население Анадыря и всего региона – чукчи, эвены, эскимосы и чуванцы. Они занимаются традиционными промыслами: ловят рыбу, разводят оленей, охотятся на китов. Появление промышленных городов и посёлков повлияло и на их быт. Те, кто живет в городах, часто работают на местных предприятиях, живут в стандартных квартирах, как и некоренные жители.

Но большинство придерживаются традиционного образа жизни и даже зарабатывают этим на туристах. Они отходят дальше от городов, периодически кочуя по просторам тундры.

Наиболее многочисленную этническую группу представляют чукчи. В Анадыре в 2002 году их насчитывалось 1200 человек. Рядом с городом находится их этническое село Тавайваам. Представителей других народностей гораздо меньше. В 2002 году эскимосов в городе Анадыре насчитывалось 153 человека, чуванцев — 200, эвенов – 142 человека.

Многие чукчи по-прежнему живут общинами. Они занимаются рыбной ловлей и продают орудия народного промысла в качестве сувениров. Их традиционное жилище называется яранга. Это переносной шатер, покрытый шкурами животных. Увидеть их в Анадыре или в Тавайвааме нельзя, так как для чукчей там построили обычные панельные дома.

Религией у народа, как и у эскимосов, является анимизм. Чукчи верят в одухотворенность сил природы, светил и животных, верят в существование злых духов. На некоторые праздники у них принято «кормить» созвездие или приносить жертву огню.

Видео:Русско-чукотская война. Как чукчи победили Россию.Скачать

Жизнь в Анадыре

Этот город очень чистый и ухоженный. Все здания и жилые дома в нем построены на сваях, а коммуникации проведены поверху. Это сделано из-за вечной мерзлоты. Она подступает совсем близко к поверхности земли. Соприкасаясь с постройками, ее верхние слои могут оттаивать и нарушать прочность фундамента.

Столь отдаленное географическое положение влияет и на местные цены. Жить в Анадыре очень дорого. Стоимость продуктов и бензина почти в два раза превышает цены Москвы. Своих продуктов в регионе немного, в основном это мясо оленей и рыба. Остальные продукты в город доставляют.

Жители города работают на рыбном заводе, а также на предприятиях по добыче угля и золота, которые находятся рядом. В Анадыре расположено две электростанции – тепловая и ветровая. Анадырская ВЭС считается одной из крупнейших в России.

Добраться до города можно по воздуху. Местный аэропорт связывается рейсами с Хабаровском и Москвой. Он расположен на другом берегу лимана, из него в Анадырь летает вертолет.

Видео:В чем разница между республиками, округами и областями? Различия регионов РоссииСкачать

Достопримечательности Анадыря

Столица Чукотки не обделена достопримечательностями. На главной площади города — площади Ленина — находится музей «Наследие Чукотки». Это очень современный центр с мультимедийными экранами и прочими новшествами. В нем можно ближе познакомиться с жизнью Чукотки и историей ее освоения.

Свято-Троицкий собор на берегу лимана – крупнейший в мире деревянный храм, который стоит на вечной мерзлоте. Его основали только в 2002 году. Храм построили с учетом всех нюансов местных грунтов и погоды. Так, холодильные установки в его фундаменте не дают почве нагреваться выше, чем -3 градуса, а все приделы объединены, чтобы здание выдержало холод и ветра.

В Анадыре стоит памятник Николаю Чудотворцу, писателю Юрию Рытхэу, памятник Ленину и несколько мемориалов. В 50 км от города находится гора Святого Дионисия, на запад от него через реку виднеются и другие горы. Примерно в 7 км есть сопка Святого Михаила, на которой находится станция тропосферной связи.

Видео:Где лучше - Аляска или Чукотка?Скачать

Сувениры

Основным, а главное, вкусным приобретением в столице Чукотки может стать красная икра и рыба. Их легко найти в магазине, но лучше взять у местных рыбаков. Чукчи продают килограмм икры примерно за 400 рублей.

На собственную рыбалку и покупку некоторых сувениров необходимо специальное разрешение. Зато ягоды и грибы можно собирать свободно. Появляться они начинают в летне-осенний период. На галечном пляже Анадыря, кроме обычного щебня, попадается оникс и другие самоцветы. Они станут отличным сувениром на память.

Разрешение понадобится для тех, кто захочет увезти с собой клыки тюленя или оленьи рога. В качестве экзотики может служить и мяч из кожи нерпы. Традиционными сувенирами также являются изделия из китового уса, резные фигурки из кости или клыков, одежда из кожи и меха животных.

Видео:Чукотский Автономный Округ на КартеСкачать

Чукотский автономный округ

Чуко́тский автоно́мный о́круг

В составе Магаданской области РСФСР. Образован 10 декабря 1930. Расположен на крайнем С.-В. СССР. Занимает Чукотский полуостров, прилегающую к нему часть материка и острова: Врангеля, Айон, Аракамчечен, Ратманова и др. Омывается Восточно-Сибирским, Чукотским и Беринговым морями. Площадь 737,7 тыс. км 2 . Население 127 тыс. чел. (на 1 января 1977). Разделён на 8 административных районов, имеет 2 города и 18 посёлков городского типа. Центр — г. Анадырь.

Природа. Берега Восточно-Сибирского и Чукотского морей изрезаны слабо, крупный залив — Чаунская губа. Берингово море имеет ряд удобных и глубоких фиордов (бухты Провидения, Глубокая и др.), а также крупных заливов (Лаврентия, Мечигменский, Креста, Анадырский и др.). Моря, омывающие округ, большую часть года покрыты льдом. Преобладают плоскогорья и горы; центральная часть округа занимает сильно заболоченная Анадырская низменность, к С. от неё — хребет Пекульней (высшая точка 1381 м) и Чукотское нагорье (высшая точка 1843 м), состоящее из многочисленных хребтов и средневысотных массивов. К С.-З. от Анадырской низменности расположено Анадырское плоскогорье, к которому с З. примыкает Анюйский хребет (высшая точка 1735 м). На Ю. округа — хребты, принадлежащие Корякскому и Колымскому нагорьям. Юго-западная часть Ч. а. о. занимает окраина Юкагирского плоскогорья с высотами от 500 до 700 м. На С. вдоль морских побережий — Чаунская, Ванкаремская низменности. Полезные ископаемые: оловянные и ртутные руды, каменный и бурый уголь, газ и др.

Климат округа суровый; на побережьях — холодный, морской, во внутренних районах — резко континентальный. Зима длится 8—9 мес. Средняя температура января на побережье Берингова моря от —15 до —21 °С, во внутренних частях от —27 до —39 °С. Минимальные температуры от —38 до ―55 °С. Зимой — сильные ветры. Лето короткое, прохладное и дождливое. Средняя температура июля на С. округа 5―8 °С, на побережье Берингова моря 9—10 °С, на Анадырской низменности (пос. Марково) 13―14 °С. Осадков выпадает на З. 200 мм в год, в среднем течении р. Анадырь 300―500 мм в год. Продолжительность вегетационного периода от 75 (Певек), 88 (Анадырь) до 101 (Марково) сут. Повсеместно распространена многолетняя мерзлота.

Реки принадлежат бассейнам Северного Ледовитого и Тихого океанов, наиболее крупная — р. Анадырь. Реки характеризуются длительным ледоставом (7—8 мес), неравномерностью стока, высокими и быстрыми паводками, промерзанием многих водотоков до дна и широким развитием наледей. Большинство рек относится к горным. Анадырь впадает в Берингово море; основные её притоки — Белая, Майн, Танюрер. Колыма впадает в Восточно-Сибирское море; главные притоки: Омолон, Большой и Малый Анюй. Крупные озёра — Красное, Эльгыгытхын, Пекульнейское.

Преобладают горно-тундровые почвы. На низменностях распространены глеевые, глеево-болотные и торфянисто-глеевые почвы; по долинам рек и под лиственничным редколесьем — глеево-подзолистые почвы. Для сельского хозяйства наиболее пригодны аллювиальные и торфяно-подзолистые почвы речных долин, бассейн р. Анадырь.

Растительность преимущественно тундровая. Распространены горные сухие тундры с карликовыми кустарниками и кустарничками, камнеломками. Низменности заняты лишайниковыми (ягель, цетрарии), моховыми и кочкарными тундрами с изреженной растительностью (пушица, осоки, мытник, кустарнички голубики, брусники и др.). Лишайниковые и кочкарные тундры используются как оленьи пастбища. В бассейне р. Анадырь и других рек встречаются леса из лиственницы, тополя, чозении, берёзы; из кустарников — ива, ольха, смородина, малина, шиповник и др. Полоса вдоль Северного Ледовитого океана и острова относится к арктической пустыне.

Животный мир состоит главным образом из представителей тундры, встречаются также и таёжные виды. Водятся: песец, лисица, волк, росомаха, бурундук, белка, евражка, лемминг, заяц-беляк, бурый и белый медведи, северный олень, снежный баран, ондатра, норка и др. Многочисленны птицы: белая и тундреная куропатки, утки, гуси, лебеди; на побережье — кайры, гаги, чайки, образующие «птичьи базары». Моря богаты рыбой (кета, горбуша, голец) и морским зверем (морж, нерпа, серый кит и др.); в реках и озёрах водятся чир, нельма, хариус. Много насекомых: комаров, мошки, слепней.

Население. 12% населения составляют народы Севера — чукчи, эскимосы, эвены, юкагиры и др. 70% населения русские (перепись 1970); проживают также украинцы (10,3%), белорусы, татары и др. Средняя плотность населения 0,2 чел. на 1 км 2 . Население размещается преимущественно вдоль морских побережий и по долинам рек. Городское население — 73%. Возникновение городов и посёлков городского типа связано с развитием горнодобывающей промышленности (Билибино, Иультин, Беринговский и др.) и морского транспорта (Певек, Провидения, Эгвекинот и др.).

Историческая справка. Территория современного Ч. а. о. была заселена ещё в период Палеолита. В конце 2-го — начале 1-го тыс. до нашей эры приморские охотники и рыболовы, предки эскимосов, изобрели т. н. поворотный гарпун, каркасные (обшитые шкурами) лодки, позволившие охотиться на морского зверя (кита, моржа, нерпу). Внутриконтинентальные охотники на оленя, предки чукчей, коряков, с конца 1 в. нашей эры приручают этих животных и становятся оленеводами. В 17 в. Чукотка была включена в состав Русского государства. На Анадыре возникло русское поселение. Вхождение в состав России способствовало развитию крупного пастушеского оленеводства.

С середины 19 в. начинается, а затем всё возрастает экспансия американских промышленников и торговцев, спаивавших и грабивших коренное население. В начале 20 в. чукчи и др. народности округа находились на стадии родового строя, их хозяйство характеризовалось патриархальным укладом, хотя с этого времени, под влиянием торговли с русскими и американцами, уже шёл процесс имущественной и социальной дифференциации. Октябрьская революция 1917 освободила народы, населяющие современную территорию Ч. а. о., от национального гнёта и эксплуатации. 16 декабря 1919 в пос. Анадырь возник Революционный комитет Чукотки; были аннулированы права американской фирмы «Свенсен» и местных купцов на рыбные промыслы, приняты меры к улучшению торговли. Но 31 января 1920 остатки колчаковцев произвели контрреволюционный переворот и расстреляли членов Ревкома. В июле 1920 отряд Красной Гвардии разбил колчаковцев, Советская власть была восстановлена; избран Анадырский уездный исполком, реорганизованный 6 января 1921 в народный Ревком. В октябре 1921 на Охотское побережье и Камчатку проникли из Владивостока белогвардейские банды Бирича — Бочкарёва; в апреле 1923 экспедиционный отряд Красной Армии во главе с Г. И. Чубаровым разгромил основные силы белогвардейцев; 2—5 августа состоялся 1-й Анадырский уездный съезд представителей сельревкомов и волревкомов. В 1923 в Уэлене был организован Чукотский районный совет и на всём Чукотском полуострове окончательно установилась Советская власть. Развернулась борьба за ликвидацию экономической и культурной отсталости края. В годы довоенных пятилеток проходит коллективизация сельского и промыслового хозяйства; трудящиеся Ч. а. о. достигли успехов в развитии оленеводства и морского зверобойного промысла. Чукчи и эскимосы получили письменность, в основном была ликвидирована неграмотность; у коренного населения появилась национальная интеллигенция. 10 декабря 1930 из Анадырского и Чукотского районов Дальневосточного края и части Якутской АССР образован Чукотский национальный (с 1977 автономный) округ. В период Великой Отечественной войны 1941—45 народы Ч. а. о. принимали активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В послевоенное время народы округа достигли новых успехов в социалистическом строительстве; быстрыми темпами развивается золотодобывающая промышленность, добыча цветных металлов, транспортная сеть. Росту экономики и культуры способствовала постоянная и бескорыстная помощь русского и других народов страны. 9 декабря 1970 округ награжден орденом Трудового Красного Знамени, а 29 декабря 1972 — орденом Дружбы народов.

Хозяйство. Ведущее место в экономике округа занимает горнодобывающая промышленность, представленная предприятиями по добыче цветных металлов: олова (Валькумей), ртути (Пламенное), каменного угля (Беринговское и Анадырское месторождения). Валовая продукция всей промышленности в 1976 увеличилась по сравнению с 1960 почти в 3,7 раза. Работают Билибинская АЭС, Чаунская ТЭЦ и Эгвекинотская ГРЭС. Развита рыбная промышленность, предприятия которой используют ресурсы Берингова и Чукотского морей. Значительное развитие получила промышленность стройматериалов (Анадырь, Певек, Билибино), пищевая.

В 1976 в округе было 28 совхозов. Ведущая отрасль сельского хозяйства — оленеводство. Поголовье северных оленей — 547 тыс. (на 1 января 1977), или 24% поголовья их в РСФСР. Традиционные отрасли коренного населения — рыболовство, охота на пушного и морского зверя. Промышляют главным образом песца, в прибрежных водах — нерпу, моржей, китов. Новые отрасли сельского хозяйства: животноводство молочного направления, птицеводство, свиноводство. Поголовье (на 1 января 1977) крупного рогатого скота — 1,9 тыс. (из них коров — около 1,1 тыс.), свиней — 2,6 тыс. Имеется клеточное звероводство; на зверофермах разводят песцов. Развивается теплично-парниковое хозяйство.

Основные виды транспорта — морской и воздушный. Порты: Певек, Провидения, Анадырь, Эгвекинот, Беринговский. Важнейшие автотрассы: Певек —Красноармейский — Комсомольский, Эгвекинот — Иультин, Зелёный Мыс — Билибино и др. Судоходство по р. Анадырь (до пос. Марково — 572 км), а также по рр. Великая, Б. и М. Анюй. Развита сеть местных авиалиний. Экономич. карту Ч. а. о. см. к ст. Дальневосточный экономический район.

Культурное строительство. До Октябрьской революции 1917 чукчи были сплошь неграмотными. В 1914/15 учебном году на территории Ч. а. о. имелась 1 начальная школа (40 уч-ся). Средних учебных заведений не было. В 1976/77 учебном году в 96 общеобразовательных школах всех видов обучалось около 27,2 тыс. учащихся, в 1 профессионально-техническом училище —310 учащихся, в педагогическом училище — 184 учащихся. В 1976 в 112 дошкольных учреждениях воспитывалось 11,2 тыс. детей.

На 1 января 1977 работали: 88 массовых библиотек (1060 тыс. экз. книг и журналов); окружной краеведческий музей (г. Анадырь); 106 клубных учреждений; 175 киноустановок; 18 внешкольных учреждений.

Выходят окружные газеты «Советкэн Чукотка» («Советская Чукотка», на чукотском яз., с 1953) и «Советская Чукотка» (с 1933). Транслируются 2 программы Всесоюзного радио (17 ч в сутки). Местные передачи ведутся на чукотском и русском языках (7 ч в сутки). С помощью 2 наземных станций «Орбита» ретранслируют программы Центрального телевидения (13,1 ч в сутки). Местные телепередачи ведутся на чукотском и русском языках (1,4 ч в сутки).

Литература. До Октябрьской революции 1917 письменной литературы чукчи не имели; распространены были лишь разнообразные формы устного творчества. Рождение чукотской литературы было подготовлено политикой Советской власти в области культуры, возникновением собственной письменности (1931) и распространением русского языка. На её формирование оказали влияние русские классики и творчество советских писателей В. Г. Тана-Богораза, Т. З. Сёмушкина, Н. Е. Шундика и др. Первый чукотский писатель Тынэтэгын (Ф. Тинетев, 1920—1940) создал книгу «Сказки чаучу» (1940, на чукотском и русском языках).

В 50—60-е гг. выступили прозаики Ю. С. Рытхэу (р. 1930) и В. Ятыргин (р. 1919), поэты В. Г. Кеулькут (1929—63), А. А. Кымытваль (р. 1938), В. Тымнетувге (1935—65), М. В. Вальгиргин (р. 1939), В. Тынескин (р. 1945) и др. Известность в СССР и за рубежом получило творчество Рытхэу, автора сборника рассказов «Чукотская сага» (1956), трилогии «Время таяния снегов» (1958), романов «Иней на пороге» (1970), «Белые снега» (1975) и др., посвященное изображению исторических судеб чукотского народа, процессов социального преобразования и культурного пробуждения Чукотки. Формирование нового человека раскрывает Ятыргин в автобиографической повести «Судьба мужчину не балует» (1967). Кеулькуту принадлежат книги стихов «Моя Чукотка» (1958), «Дождь не мешает» (1963) и др.; Кымытваль опубликовала сборники «Песни сердца» (1960), «Тебе» (1967), «Слушая музыку» (1972) и др.; Вальгиргин — «Здравствуй, светлая жизнь!» (1968), «Вельботы уходят в море» (1970); Тынескин — автор поэмы «Сердце на ладони» (1970). Значительное место в стихах Вальгиргина и Тынескина занимает ленинская тема. В чукотской литературе в целом сильны фольклорные традиции. Произведения чукотских писателей переводятся на языки народов СССР. На чукотский язык переведены многие произведения других народов Советского Союза.

Лит.: Проблемы развития производительных сил Магаданской области, М., 1961; Север Дальнего Востока, М., 1970; Российская федерация. Дальний Восток, М.. 1971 (серия «Советский Союз»); Гладышев А. Н., Куликов А. В., Шапалин Б. Ф., Проблемы развития и размещения производительных сил Дальнего Востока, М., 1974; Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней, Новосиб., 1974; Вдовин И. С., Очерки истории и этнографии чукчей, М. — Л., 1965; Леонтьев В. В., Хозяйство и культура народов Чукотки (1958—1970), Новосиб., 1973; История Сибири с древнейших времен до наших дней, т. 1, Л., 1968; Комановский Б. Л., Самые молодые литературы. (Фольклор и младописьменные литературы народов СССР), М., 1973; Писатели малых народов Дальнего Востока. Биобиблиографический справочник, Хабаровск, 1966; Писатели Дальнего Востока. Биобиблиографический справочник, Хабаровск, 1973.

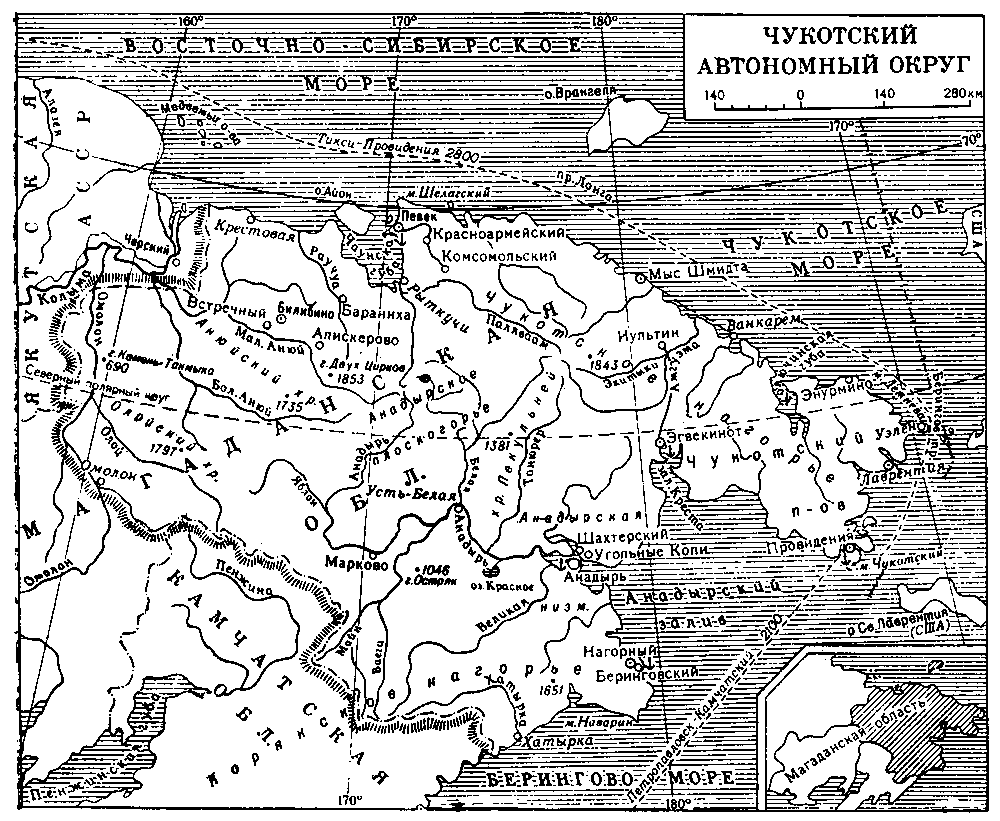

Чукотский автономный округ (карта).

Видео:Как выжить в арктике. Чукотка, тундра, чукчи.Скачать

Чукотка и Аляска: возможности и развитие. Часть I

На фото: Эгвекинот, Чукотка.

Одно из памятных событий отечественной истории: полтора века назад Россия продала США Аляску. Чукотка отделена от Аляски всего лишь узким Беринговым проливом. В прошлом, юбилейном году на страницах газет и в интернет-блогах широко обсуждалось эта «негоция» и высказывались сожаления по поводу напрасно проданной богатой ресурсами обширной северной территории. Журналисты и блогеры сопоставляли успехи различных дальневосточных и сибирских регионов с достижениями Аляски. Последние годы многие телезрители с увлечением следят за жизнью на Аляске по популярным сериалам: «Золотая Лихорадка. Берингово море», «Золотая лихорадка. Аляска» и ряду других, которые наглядно показывают, какой «землицы» лишилась Россия.

На этой карте видно, что площадь территории Чукотки в 2.4 раза меньше, чем Аляски:

В этом году исполнилось десять лет, как была опубликована наша статья в Вестнике РАН «Освоение ресурсных регионов (на примере Аляски и Чукотки)». Настоящая публикация показывает, насколько продвинулось освоение этих удалённых арктических регионов за десятилетие. В 1992 году, во время постперестроечной «оттепели» в отношениях США и России, мне удалось посетить этот северный штат, получить много ярких впечатлений. А на Чукотке я работал в геологических партиях и экспедициях с 1979 по 1989 г., почти пять лет был прописан в посёлке Майском, расположенном практически в центре полуострова (сегодня здесь успешно работает одноимённый золотодобывающий рудник). Однако главная цель настоящей публикации – на основе сравнительного анализа особенностей двух расположенных рядом регионов показать возможные пути устойчивого развития российского Севера. Данная статья написана в результате анализа и обобщения, авторских материалов, а также доступных автору данных, опубликованных в научной и периодической печати, интернет-сайтах и авторских экспертных оценках.

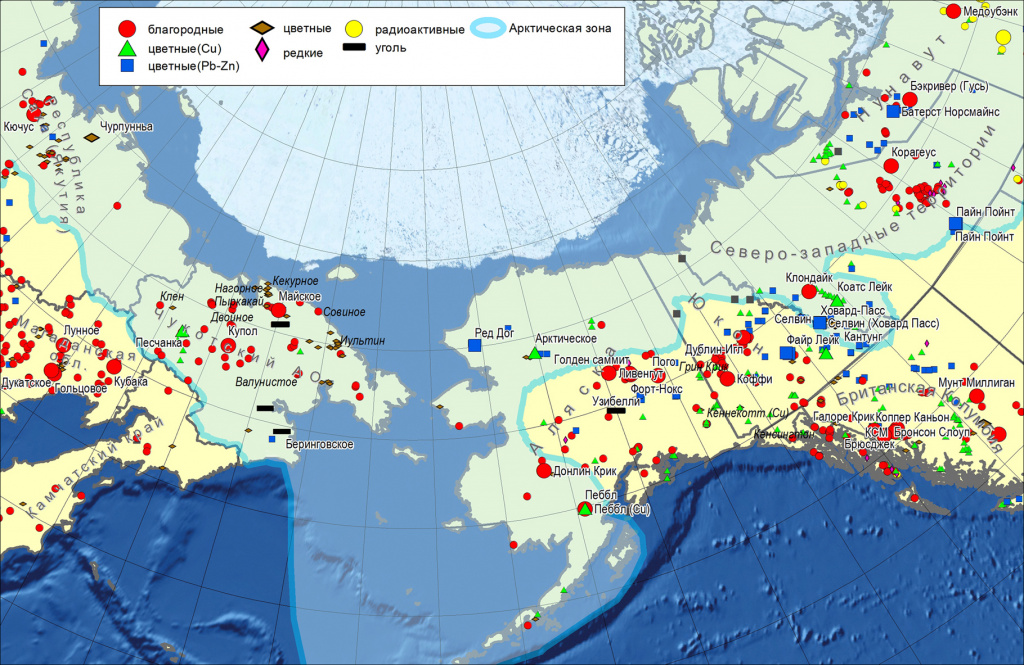

В последнее десятилетие геополитические интересы России последовательно перемещаются на Восток и Север – в Азиатско-Тихоокеанский регион и Арктику. Правительство РФ планирует в ближайшей перспективе создать мощный минерально-сырьевой комплекс на северо-востоке страны – в Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотском автономном округе (ЧАО). Но если территории первых двух субъектов РФ сравнительно изучены в геологическом отношении (алмазный и Южно-Якутский минерально-сырьевые комплексы, Яно-Колымская золоторудная провинция мирового уровня), то Чукотка (как и Аляска) сегодня – это один из немногих регионов мира, где особенно велика вероятность новых крупных геологических открытий. Приоритетным и основным направлением стратегии ЧАО (как и Аляски) признано развитие минерально-сырьевой базы (МСБ).

В штате Аляска накоплен большой опыт успешного решения сложных социально-экономических, национально-этнических и геополитических проблем, типичных для арктических регионов. В течение многих десятилетий уровень благосостояния населения неуклонно повышался. Основу экономики штата составляет добыча минеральных ресурсов, прежде всего нефти и газа, цинка, свинца, золота, серебра и угля. Аляска – быстроразвивающийся ресурсный регион, достижения которого могут служить примером для арктических регионов России и, в частности, ЧАО.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (РОССИЯ)

Чукотский автономный округ (ЧАО) – субъект Российской Федерации, расположенный на одноимённом полуострове, входит в Дальневосточный федеральный округ. С 1977 по 1991 г. находился в составе Магаданской области, в настоящее время является единственным автономным округом, не входящим в состав другого субъекта Российской Федерации. Чукотский автономный (до 1980 г. – национальный) округ образован 10 декабря 1930 г. Он граничит с Республикой Саха (Якутия), Магаданской областью и Камчатским краем, а также со штатом США Аляска по Берингову проливу. Административный центр – г. Анадырь (15.6 тыс. чел., 2018 г.), основан в 1889 г. Наиболее значительные населённые пункты – Билибино, Певек, Эгвекинот.

ЧАО расположен на крайней северо-восточной оконечности материка Евразия и врезается клином между Тихим и Северным Ледовитым океанами, омывается Восточно-Сибирским, Чукотским и Беринговым морями, протянувшись от низовьев Колымы на западе до мыса Дежнёва на Востоке, и включает острова Врангеля, Айон, Аракамчечен, Ратманова, Геральда и др. Площадь территории округа – 721.481 тыс. км 2 . Большая часть округа находится в восточном полушарии, меньшая – в западном полушарии, причём около половины территории – за полярным кругом. Климат на Чукотке суровый, субарктический, на побережье – морской, во внутренних районах – континентальный. Зима длится до 8–9 месяцев. Средняя температура января от –15°С до -39°С, июля – от +5°С до +10°С. Осадков 200–500 мм в год. Повсеместно распространена вечная мерзлота.

По темпам оттока населения в постсоветское время ЧАО занимал первое место в России. В 1985 г. здесь проживало 152 тыс. человек. В перестроечные годы численность населения сократилась более чем в три раза, в 2018 – 49.348 чел. (плотность населения – 0.07 чел./км 2 ). Коренное население – чукчи, эскимосы, эвены, чуванцы (всего около 16 тыс. чел. в 2018 г.). Новый виток снижения численности населения округа можно прогнозировать в связи с планируемым повышением пенсионного возраста для северян. Регион по-прежнему закрыт для свободного посещения, что также не способствует росту численности населения округа и развитию туризма.

По данным Ростата, ВВП (ВРП) ЧАО в 2016 г. составлял 66.1 млрд. руб. – около 1 млрд. долл. по среднему обменному курсу за год, а на душу населения – 1323.2 тыс. руб. (19.696 тыс. долл.). Следует отметить, что в последние десять лет рост ВРП в округе прямо связан с ростом добычи золота и серебра и объёмов геологоразведки, финансируемой частными компаниями (введены в строй новые рудники: Купол, Двойной, Майский). Социально-экономические достижения в округе жители связывают с работой команды Романа Абрамовича. Построены круглогодичные дороги Певек – Билибино, Певек – Эгвекинот, реконструирован жилой фонд нескольких чукотских поселений и города Анадыря. Начато строительство ЛЭП, связывающей Чукотку с колымскими электростанциями, проектируется новая федеральная дорога от Колымской федеральной трассы до города Билибино. В Певеке завершается подготовка к пуску плавучей атомной электростанции, ведётся модернизация портовых сооружений. Реанимирован Северный морской путь. Быстрыми темпами австралийской компанией осваивается месторождение Беринговского угольного бассейна, добыча экспортного угля в 2017 г. достигла 700 тыс. т. Практически построен новый Беринговский угольный порт.

Новые арктические рудники Чукотки производят 28 т золота и 170 т серебра в год:

Слухи и мифы о богатствах Чукотки начали интересовать промышленников России с конца XVII – начала XVIII в. После основания Якутского острога в 1632 г. российские землепроходцы уходили всё дальше на восток до Чукотки – «встреч солнца», а затем и на Аляску. В 1900 г. гвардии полковник в отставке В.М. Вонлярлярский совместно с геологом К.И. Богдановичем получили «исключительное право разведки и попутных разработок золота и прочих полезных ископаемых на Чукотском полуострове в течение пяти лет». После этой и ряда других экспедиций, в 1908 г. были добыты первые 265 кг золота в бассейне реки Волчья. Но только с 30-х годов прошлого века в связи с освоением СССР Северного морского пути началось мощное развитие региона. С 1933 по 1938 г. геологи Главного управления Северного морского пути (ГУСМП) открыли ряд богатых рудных и россыпных месторождений олова и вольфрама (Валькумей, Иультин, Пыркакай и др.), из которых было добыто более 200 тыс. т. олова и 90 тыс. т. т вольфрама. В настоящее время эти рудники законсервированы. Следует также отметить, что в ЧАО для собственных нужд исторически добывался уголь. К настоящему времени суммарная добыча составила более 30 млн.т.

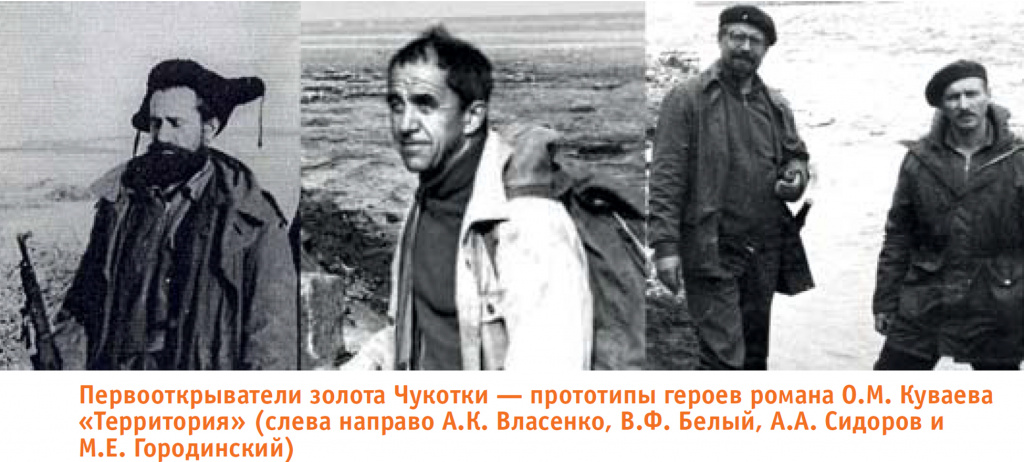

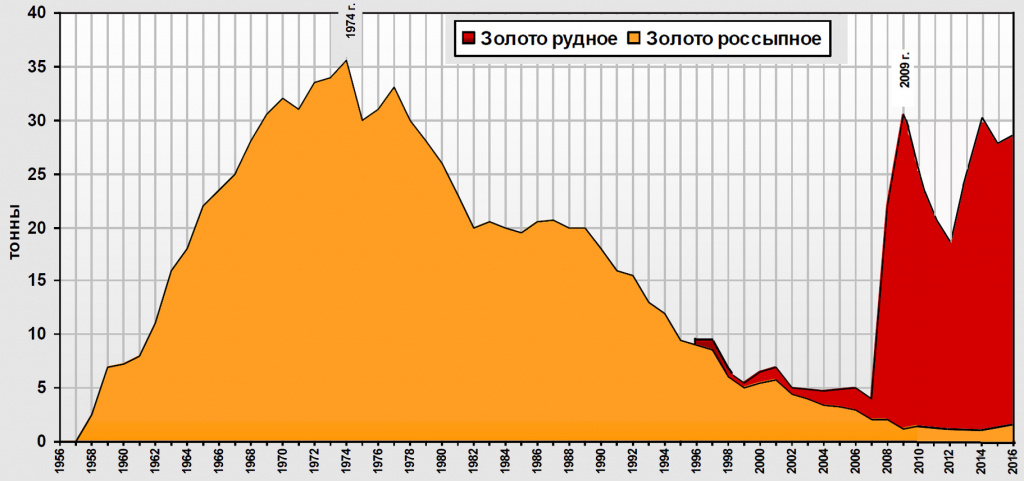

В 50-х годах Чукотка прославилась открытием крупных россыпных месторождений золота, из которых к настоящему времени добыто около 1000 т золота. К 80-м годам были открыты многочисленные рудные месторождения, из которых в последнее десятилетие добыто около 200 т золота и 2000 т серебра. В появившихся в СССР городах и посёлках региона утверждалась своя техническая и творческая элита. Известные писатели Ю. Рытхэу и О. Куваев прославляли суровый край в ставших широко популярными книгах. По книге Олега Куваева недавно был снят получивший признание художественный фильм «Территория» (вышел в прокат в 2015 г.). Фильм, как и книга, основан на реальных событиях и повествует об открытии крупного россыпного месторождения золота на территории ЧАО. И сегодня актуально пророческое замечание писателя:

В экономике Чукотского автономного округа (ЧАО) золотодобывающая промышленность исторически занимает центральное место. В современной российской добыче золота доля ЧАО составляет 12.2%, а его доля в общероссийских запасах – 3%. К настоящему времени уровень золотодобычи в округе сложился в пределах 25–28 т, серебра – 160–200 т в год. Результаты металлогенического анализа показывают, что в новых, неосвоенных районах ЧАО наиболее интересны в промышленном плане богатые эпитермальные Au-Ag месторождения (такие как Купол, Двойной, Валунистое), Au-сульфидные вкраплённые месторождения (Майское, Туманное и др.), Au-Bi месторождения, связанные с интрузивами гранитоидов (Кекурное и др.), золото-кварцевые месторождения в турбидитах (Совиное, Сквозное и др.), Cu-Au-порфировые (Песчанка) и колчеданно-полиметаллические месторождения (ещё не открытые), прибрежно-морские и техногенные россыпи золота. Таким образом, ЧАО обладает большим металлогеническим потенциалом развития минерально-сырьевой базы (МСБ).

На этом графике видна динамика добычи золота на территории ЧАО:

Темпы добычи золота в Чукотском АО сопоставимы с показателями штата Аляска. В настоящее время в Чукотском АО разрабатываются лишь пять из восьми основных рудных месторождений золота. В 2019 г. планируется ввести ещё два объекта – Клён и Кекура. Месторождение Песчанка, по-видимому, будет осваиваться после 2030 г. Потенциал ресурсов золота россыпей Чукотки также далеко не исчерпан. На сегодня реальная оценка запасов россыпного золота в округе составляет порядка 60 т. Однако в результате успешной работы рудников имеющаяся МСБ золота будет отработана в течение 10–15 лет. За последние пять лет горнодобывающим компаниям переданы в пользование 17 перспективных на открытие новых месторождений золота и серебра площадей с общим ресурсным потенциалом около 1200 т золота и более 7000 т серебра. Это позволяет рассчитывать на получение значительного прироста запасов к 2025 г. За последние пять лет финансирование геологоразведочных работ (ГРР) за счёт частных компаний увеличилось в четыре раза – до 2 млрд руб. в год.

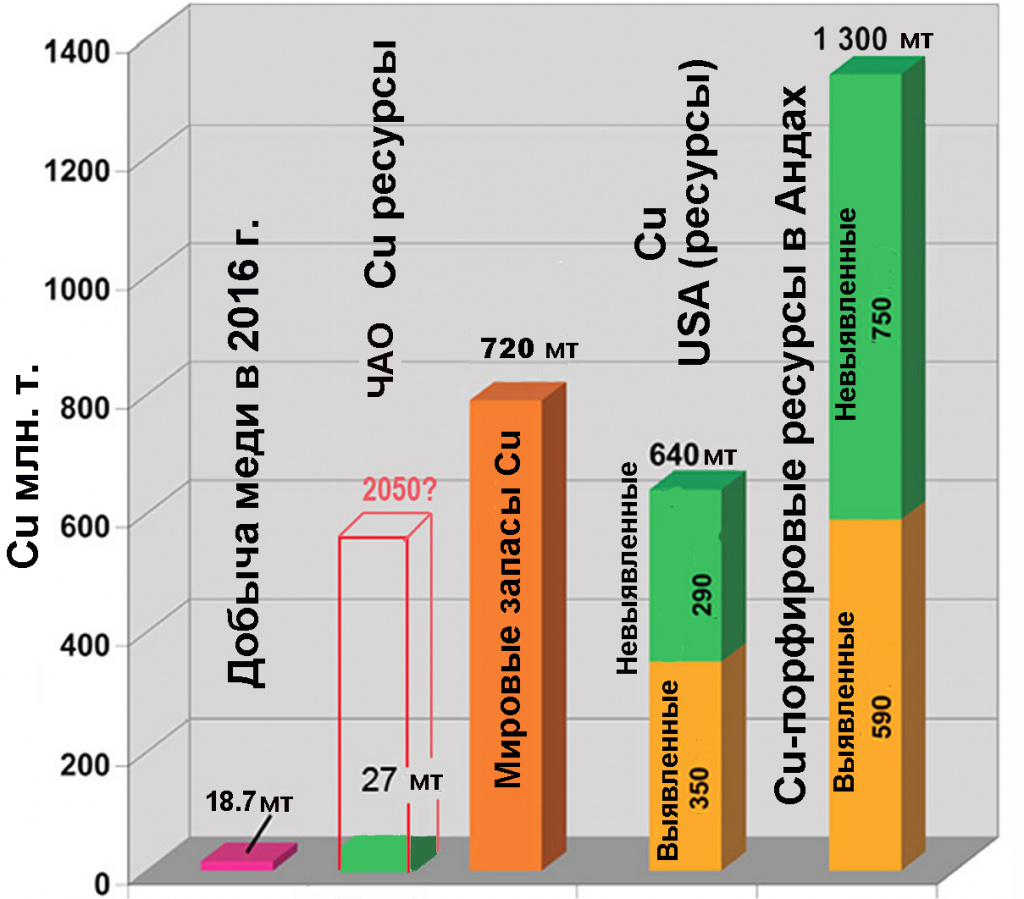

Потенциальные ресурсы меди Чукотки:

Вместе с тем следует отметить современную «неконкурентность» чукотских месторождений других видов минерального сырья, за исключением, нефти, газа и угля (для местных нужд и на экспорт) по сравнению с аналогичными месторождениями на «материке» (так местные жители Чукотки и Магадана называют остальную часть России). Пришедшие на Чукотку крупные компании (Полиметалл, Кинросс Голд, Тайгерс Релм Коул, Хайланд Голд), получившие от государства практически бесплатно крупные и богатые месторождения золота, серебра и угля, стремятся осваивать их вахтовым методом. В результате такого подхода к освоению МСБ региона в последнее десятилетие, несмотря на возрождение золотодобычи, начало угледобычи в Беринговском районе и восстановление Северного морского пути, постепенный отток населения «на материк» продолжается.

Автор: Волков А.В. доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией и главный научный сотрудник Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН).

📹 Видео

Как пересечь Берингов пролив? - Недавно я узнал №3Скачать

США и Россию разделяют 4км, почему их можно преодолеть лишь за 21 час? Жизнь на островах Диамида.Скачать

Погранрежим для туристов ЧукоткиСкачать

Сравните Чукотку и АляскуСкачать

Население России наглядно за 6 минутСкачать

Чукотка. Советская Арктика. Посёлок - призрак Ленинградский, где добывали десятки тонн золота в годСкачать

ЧУКОТСКИЙ СПЕЦНАЗ - документальный фильм ПЕРВОГО КАНАЛА о коренном народе Севера РоссииСкачать

Владимир Путин - встреча с жителями г.Анадыря,административного центра ЧукоткиСкачать